Фернандо де ла Иглесия Вигуиристи SJ — Стефано Дель Бове SJ

В Католической Церкви традиция Юбилеев восходит к 22 февраля 1300 года, когда Папа Бонифаций VIII опубликовал буллу Antiquorum habet fida relatio, призывая к паломничеству в Рим в знак покаяния[1]. С тех пор периодически отмечается Юбилейный год, в наше время каждые 25 лет, хотя бывают и внеочередные Юбилеи, как в 1983 году, по инициативе Иоанна Павла II, через 1950 лет от смерти и воскресения Христа, и в 2015 году, когда Папа Франциск объявил Юбилей милосердия.

Буллой Spes non confundit Папа Франциск учредил очередной Юбилей 2025 года[2]. В этом документе Понтифик призывает нас к миротворчеству и открытости навстречу жизни; увещает самые богатые народы простить долги бедным странам и признать свою экологическую ответственность перед ними; побуждает встать на путь подлинного обращения и социального обновления. В связи с этим нужно понять, что значило празднование Юбилея в Израиле, в чем состоял замысел и в какой мере мы можем и должны реализовать его сегодня. В настоящей статье мы рассмотрим эти вопросы.

Из опыта исхода возник социальный проект

Исповедание еврейского народа: «Господь вывел нас из Египта рукою крепкою» (Втор 6, 21) проходит красной нитью через весь Ветхий Завет. Это ядро веры Израиля: есть Бог-Освободитель, Он избавил нас от рабства и назначил нас Своим собственным народом, состоящим из людей, равных между собой и перед Ним.

Исходя из этого Божественного замысла, израильтяне произвели глубокие изменения в традиционном хананейском обществе, чтобы все семьи и кланы по справедливости получили доступ к основным ресурсам и средствам к существованию (ср. Нав 13–21). Скоро стало понятно, что для выполнения этого условия необходимо создать институты, способные устранять несправедливость, восстанавливать равенство и сохранять единство, основанное на опыте исхода. Так появились Субботний и Юбилейный годы[3].

Субботний год — установление чисто израильское. Согласно древним юридическим кодексам, его праздновали каждые семь лет[4]. Это число восходит к неделе: как на каждые семь дней приходится день отдыха, суббота, так на каждые семь лет — год отдыха, Субботний год. Предписаны: отдых земли, освобождение рабов и прощение долгов. Превосходная программа и блестящая утопия: народ получает возможность каждые семь лет заново пережить опыт справедливости, свободы и равенства, порожденный освободительным воспоминанием об исходе.

Юбилейный год следовало праздновать каждые 50 лет, когда закончились семь седмиц лет (ср. Лев 25, 8–55). Это время освобождения для всех жителей Израиля: «И освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя» (Лев 25, 10). Правила Юбилейного года, составленные после плена (587–538 до н. э.), решительно усиливают требования Субботнего года. Особого упоминания заслуживают законы о земельной собственности и запрет кредитов под проценты.

В опыте исхода Господь явил Себя как Бог-Освободитель. Верить в Господа — значит признать, что Он один — собственник земли и гарант ее справедливого распределения. Земля принадлежала Господу прежде, чем в нее вступил Израиль (ср. Исх 15, 13.17); именно Он обещал и даровал ее Израилю в ходе истории спасения. Эта земля — Его наследие. Господь ревнив и запрещает других богов, точно так же Он не разрешает иных социальных моделей внутри племенного строя.

Борясь с идолопоклонством, Господь — со Своими посланцами, пророками — защищает веру в Единого Бога и соответствующую модель социального общежития. Надо учитывать, что перед нами неустранимая особенность Бога, именно таким Он явил Себя: Бог великодушный, милосердный, беспримесная щедрость. А также справедливый, но в полном смысле слова: ведь нет хуже несправедливости, чем со всеми обращаться одинаково. И это показывают условия Завета (ср. Исх 20–24; Лев 19; Втор 24).

Юбилейный год — одна из самых удивительных социальных и гуманитарных утопий в истории. Ни в Библии, ни в иных источниках мы не находим никаких указаний на то, что эти правила применялись на практике; однако утопия ориентировала народ Израиля на построение лучшего мира и помогала ему сохранять надежду[5].

Экономическая и социальная обстановка в Израиле

Земля Палестины была мала и бедна. При грамотном распределении и возделывании она давала все необходимое для повседневных нужд в рамках преимущественно семейного и натурального хозяйства. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии» (3 Цар 4, 25). Увы, уже в VIII веке до н. э. контраст между богатыми и бедными стал вопиющим. Пророки осуждали роскошь, скупку земель и присвоение домов и становились на сторону бедных[6].

В случае голода или семейных несчастий люди беднели и влезали в долги. Для их выплаты продавали свои поля, а потому нищали и зачастую в конце концов вынуждены были продать себя в рабство. Заповеди Субботнего и Юбилейного года имели целью восстановить утраченное равенство. Главное — «не будет у тебя нищего» (Втор 15, 4). Идеал Израиля — эгалитарное общество, каждая семья владеет землей, все семьи живут свободно, автономно, самодостаточно, в общении с другими. Таков замысел Господа для Его народа.

В книге Левит израильтянам велено давать братьям в долг без процентов (ср. Лев 25, 35–38). В законе, регулирующем займы между израильтянами, отражена исключительная солидарность, особенно по сравнению с суровостью древнего мира. В Вавилоне годовая процентная ставка по денежным кредитам могла достигать 25 %; в Ассирии доходила до 50 % по зерновым. Эти ставки часто вели к разорению и рабству. Юридические кодексы слабо защищали бедных должников. Израильский закон, напротив, запрещал давать в долг под проценты, требовал принимать обедневшего брата и обязывал прощать долги[7]. Исключительный гуманитарный проект, но его практическое применение оставалось скудным. Давать взаймы бедным — доброе дело, но многие отказывались[8]. Несостоятельный должник, при отсутствии имущества, способного послужить залогом, поступал в услужение кредитору или продавал себя в рабство[9].

Невозможность выплатить долг была главной причиной рабства среди израильтян. Поэтому отмена долга означала возвращение на свободу. Эти два аспекта рассмотрены в одном законе (ср. Втор 15, 1–18) и оба отсылают к семилетнему циклу. Субботняя и юбилейная правовая норма поощряют стремление к социальной справедливости и позволяют тому, кто все потерял, начать заново. Через историю народа Израилева красной нитью проходит призыв к освобождению. Господь слышит вопль Своего народа в египетском рабстве (ср. Исх 3, 7) и становится гарантом для бедного, рупором для тех, у кого нет голоса. Социальная несправедливость, на библейском языке, считается одной из форм идолослужения. Ведь оно не сводится к поклонению деревянным скульптурам: служить идолам на практике — значит исключить Господа, Бога-Освободителя из центра жизни, заменить Его идолами смерти, такими как алчность и жажда власти.

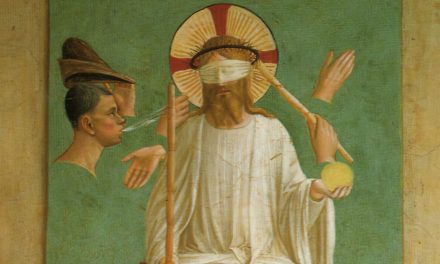

Год благодати Господней

Связь между делом Иисуса и Юбилеем яснее всего видна в тех словах, какие Он применяет к Себе в назаретской синагоге: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк 4, 18–19).

Это пророчество исполняется в Иисусе, причем во вселенском масштабе. Здесь не один из многих юбилеев Израиля, а единственный Юбилей, совершенный год благодати, когда мы принимаем Иисуса, посланного Отцом. Он — всецелое исполнение года благодати Господней: добрая весть для бедных, освобождение и прощение для всех[10]. Приблизилось Царство Божие — то самое Царство, о котором мы просим, чтобы оно пришло. И как просим у Отца простить наши долги, так и сами прощаем своим должникам (ср. Мф 6, 12). Господь дарует нам Свое милосердие и в то же время требует прощать всегда и без условий (ср. Мф 18, 21–22). Иисус доводит до логического конца субботний принцип прощения долгов[11]. Иисус заботится о бедном: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40).

Христианский дух и мысль

В первых христианских общинах «никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян 4, 32). Каждый отдавал по своим возможностям; каждый получал по своей потребности. Первые христиане пожелали реализовать утопию Юбилея: «Не было между ними никого нуждающегося» (Деян 4, 34).

Этот новый дух первых христиан, так восхищавший Диогнета, — и тот задавался вопросом о природе их взаимной любви[12], — шаг за шагом складывался в вероучение и применялся к социальным условиям каждой эпохи. Отцы Церкви, авторитетные толкователи Священного Писания и первостепенные свидетели Предания, сыграли основополагающую роль в раскрытии социального смысла Писаний и показали, что общинный дух — сущностный элемент христианства. Они разработали некоторые из базовых понятий социального учения Церкви и положили начало систематическому размышлению в этой области.

Отцы Церкви, рассуждая о богатстве, подчиняют экономическую жизнь требованиям справедливости и общения; утверждают первенство гуманитарных ценностей в экономике и господство человека над материальными благами. Освобожденный от цепей алчности и жажды наживы, человек должен распоряжаться благами согласно их общему назначению и на основании нравственных и общественных обязанностей личности. Наконец, именно общая польза, а не частный интерес, названа двигателем индивидуального экономического действия; стремление к общему благу ведет и к удовлетворению личных интересов[13].

В своих проповедях отцы обличали богатых, чьи сердца глухи к нуждам бедных. Среди этих отцов выделяется вероучительной силой и активным свидетельством св. Василий, епископ Кесарии. Богатый аристократ[14], он отказался от всего имущества ради бедных и, не ограничиваясь словами, проводил масштабную социальную работу: основал целый ряд благотворительных учреждений, так что они составили настоящий город, названный Василиадой.

Расположенный в окрестностях Кесарии, этот городок представлял из себя большой комплекс, куда входили лечебные заведения для больных с санитарно-медицинским персоналом, жилые помещения для старых и больных, приют для путников, убежище для прокаженных, из-за болезни изгнанных из города, учебные мастерские для подготовки работников, церковь и монастырь. Для сотрудников имелись кухни, трапезные, бани, лавки и конюшни. Зданий было так много, что Григорий Назианзин определил Василиаду как «“новый город”, где “болезнь” врачуется монахами, “несчастье” оказывается благословением, а “сострадание” пользуется почетом»[15]. Василиада стала образцом для многочисленных аналогичных заведений в других епархиях и воплощала постоянный призыв к богатым использовать имущество по-христиански.

Чтобы получить государственную поддержку для своего дела, Василий в письме к Илие, наместнику провинции, напоминает, насколько новый проект полезен обществу и масштабен в своих делах: «Все это — прогресс для общины и предмет гордости для нашего наместника, поскольку хвалы достаются ему»[16]. Современные лечебные и восстановительные учреждения берут начало в Каппадокии, около 370 года, в этом проекте епископа Василия[17].

Четыре проповеди Василия заслуживают особого упоминания: Против ростовщиков (PG 29, 265–280; Василий первым из Отцов Церкви посвятил целый текст этой социальной проблеме); О евангельском фрагменте: «Сломаю житницы мои и построю большие» (PG 31, 261–277); Против богатых (PG 31, 277–304); и Во время голода и засухи (PG 31, 305 ss.). Никому лучше Василия не удавалось показать социальный и общинный характер материальных благ, функцию и границы собственности и обязанность делиться, и все это сопровождалось энергичной критикой богатых с их нехваткой социальной ответственности. Знамениты его резкое осуждение ростовщичества и описание голода.

А Григорий Нисский, его младший брат, осуждал рабство радикальнее и полнее любого из церковных или светских авторов[18].

Ростовщичество: постоянно осуждаемое

Вопреки мирскому образу мыслей, который целью жизни поставил прибыль и сопровождался сильным индивидуализмом, Церковь продолжала преподавать учение, основанное на Писании и Святых Отцах[19]. С особой решимостью она возражала против накопления богатства в ущерб бедным. Осуждение ростовщичества в широком смысле — то есть любых займов под проценты — объяснялось намерением защитить бедных от жадности богатых. Кредиты под проценты не что иное как эксплуатация людских несчастий. Ростовщики продают по завышенной цене тому, кто не может расплатиться сразу, или пользуются чужой бедностью и покупают по низкой цене, до сбора урожая, зерно, вино, оливковое масло.

Церковь противостояла этому менталитету веками, даже когда вступило в силу гражданское законодательство, вдохновленное гуманизмом. Однако Церковь не отдавала себе отчета в том, что ее учение восходит к тем временам, когда кредит был большей частью потребительским, от богатого бедному, и только позднее появились коммерческие и промышленные кредиты по запросу. В то же время внутри Церкви делались попытки описать идеальное общество, построенное по принципам, которые открыл Господь и развили Отцы Церкви.

Идеальный мир Томаса Мора

Св. Томас Мор, лорд-канцлер Англии при Генрихе VIII, гуманист и юрист, друг Эразма, находясь в Антверпене в 1515 году, был глубоко потрясен резким контрастом между процветанием фламандских городов и нищетой лондонских рабочих. В то же время его восхищал тот факт, что жители Нового Света не придают никакой значимости ценным металлам. Эти два обстоятельства побудили его описать «дистопию», то есть извращенный мир, и «утопию» — «иной мир», где счастье возможно.

Волнующая страница в писаниях св. Томаса Мора: он утверждает, что в «дистопии» (несчастная земля) овцы пожирают людей; осуждает эгоизм крупных собственников, которые изгоняют деревенские семьи из домов, обрекая на бродяжничество[20]. Это самый настоящий исход семей, из него рождается люмпен-пролетариат, предоставленный самому себе. В таких условиях многие не видят иного пути, кроме воровства. Их ждет тюрьма или виселица. При Генрихе VIII были повешены более 12 000 воров и бродяг.

Томас Мор не видит иного средства против нищеты, чем общность благ. Только так можно устранить социальную несправедливость и не допустить обращения с работниками как со скотом, осужденным на более жалкую жизнь, чем у рабов. Утопия — страна вне времени, остров счастья, город невинности — поставила деньги вне закона: жители ими не пользуются. Золото и серебро считаются знаком позора. Иностранцы, пренебрегающие этими обычаями, подвергаются осмеянию. Предписано совместное пользование благами, а стяжательство, порождающее общественный беспорядок, запрещено. Когда жителям Утопии возвещают Христа, они находят в Его учении большое сходство со своей базовой верой, и многие принимают христианство.

Британскому другу Томасу Мору, которого считают предтечей утопического социализма, Эразм Роттердамский посвятил свою Похвалу глупости: «Навело меня на эту мысль [написать похвалу Глупости] твое родовое имя “Мор”, столь же близкое к слову “Мория”, сколь сам ты далек от ее существа, ибо, по общему приговору, ты от нее всех дальше»[21]. Написанная накануне современной эпохи, Утопия Томаса Мора не только подхватывает вопль угнетенных бедняков и обличает антихристианский дух государств, формально христианских, но и выказывает жажду справедливости и надежду на лучший мир. Возможно ли его построить?

Реализованная утопия

На испанских территориях Нового Света защищать бедных оказалось еще труднее, чем в старой Европе, потому что система encomienda узаконила эксплуатацию американских туземцев. В противовес этой системе Общество Иисуса, начиная с 1610 года, взялось строить модель христианского общества.

Ведь иезуиты поняли, что трудно возвещать доброго Бога людям, осужденным на рабство другими христианами. При поддержке мадридского правительства им удалось объединить рассеянные племена, поняв, как функционирует общество у туземцев. Иезуиты поддерживали мир, защищали индейцев гуарани от рабства и гарантировали равенство, организуя миссионерские поселения — общинные христианские республики.

Такое поселение представляло собой независимую республику, управляемую по принципу «каждому по потребности». Каждое из поселений вело бартерную торговлю и, благодаря общности многих предметов, было автономным и самодостаточным[22]. Частную собственность составляли земельные участки, служащие туземным семьям для прокорма. И была «земля Божия», общий участок, возделываемый всеми по очереди, а урожай предназначался для коллективных расходов, для улучшения инфраструктур или для укрепления общинного хозяйства. Сельскохозяйственные инструменты и ремесленные мастерские находились в общей собственности. Благодаря эффективным аграрным технологиям разнообразие и изобилие возделываемых культур, включая yerba mate, равно как и поголовье скота, зачастую превышали внутреннюю потребность. Каждая семья получала то, в чем нуждалась. Молодоженам доставался дом на всю жизнь, поля для возделывания и плантации.

Миссионерские поселения индейцев гуарани почти на три века предвосхитили современное трудовое право: рабочий день сокращен до 6 часов — в два раза меньше, чем в encomiendas, но производительность гораздо выше, — что позволило индейцам заниматься религиозными практиками и художественным творчеством. Гарантированный отдых — в воскресенье и четверг. Главную площадь окружали общественные здания: церковь, школа, дом иезуитов и заведения для больных, вдов и чужеземцев.

На самом деле иезуиты хотели построить не просто нестяжательную общину, а полноценное общество, производительное и устойчивое. Экономику планировали согласно теократическому патернализму. Когда система была в зените, с 1660 по 1720 год, в 38 поселениях проживали более 150 000 туземцев, объединенных в конфедерацию, где в общем ведении находились оборона, внешняя торговля, гражданское и судебное законодательство. Самым строгим наказанием было изгнание. Вся уголовная система — смертная казнь не предусмотрена — уверенно опережала любую европейскую страну той эпохи. Поселения занимали территорию размером с Италию на юге Бразилии, в нынешнем Парагвае и на севере Аргентины.

Эти поселения — интересный эксперимент по устранению бедности, своего рода реализованная утопия. «Нашли способ покончить с нищетой на этой христианской земле: не видать ни бедного, ни попрошайки, и у всех в равном изобилии есть насущные предметы»[23]. Мыслители эпохи Просвещения Монтескьё и Руссо хвалили иезуитские поселения как пример осуществления платоновой утопии. Вольтер называл их триумфом человечества. Без сомнения, поселения индейцев гуарани стали самыми совершенными и долговременными утопическими общинами в истории.

12 июля 1949 года Пий XII заявил, в присутствии парагвайского посла Хулиана Аугусто Сальдивара, что эти общественные установления — «предмет восхищения для всего мира, большая честь для вашей страны и слава выдающегося Ордена, их построившего, равно как и Католической Церкви, в чьем материнском лоне они зародились»[24]. Библеист и историк религий Альфред Луази утверждал, что ждали Царства Божия, а пришла Церковь; здесь же своего рода Царство Божие на земле, установленное Церковью, которая перевернула мир.

Мы до сих пор не исполняем заповедей о библейском Юбилее

Как было сказано, закон о Юбилее велит давать отдых земле, возвращать имущество и запрещает ростовщичество. Поставлены высочайшие цели в сфере справедливости и экологии, ведь человек не отделен от земли и тварного мира: их судьбы переплетены. К сожалению, все это либо остается в пренебрежении, либо считается утопией.

Земле нужны отдых и исцеление после долгой эгоистичной эксплуатации. Земля для нас насущная необходимость: на этой планете мы живем, она нас держит, она — основа нашей жизни. Но сегодня это усталая земля, измученная, загрязненная, атакованная и разграбленная[25]. Земля кормит нас и дает сырье для одежды и лекарства; однако вплоть до 40 % территорий нашего мира повреждены[26], что ставит под угрозу нашу способность содержать растущее население, в то время как планета продолжает нагреваться[27]. Средняя температура в 2024 году превысила на 1,6 °C допромышленные уровни, усугубляя экстремальные погодные явления и приводя в бедственное положение миллионы людей. Земля дает достаточно ресурсов, чтобы накормить всех, но многие голодают — 733 миллиона человек[28], — а меньшинство предается роскоши и расточительству. Это неравенство ставит под сомнение справедливость нашей экономической системы.

Рабство официально запрещено почти во всех странах мира вот уже более века. Читаем в пункте 4 Всеобщей декларации прав человека, которую выпустила ООН в 1948 году: «Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах». Однако та же международная организация была вынуждена в 1975 году учредить комиссию по новым формам рабства для расследования нарушений международных соглашений на эту тему. По самым недавним оценкам, в 2019 году более 40,3 миллионов человек жили в условиях современного рабства: подневольный труд, сексуальная эксплуатация, насильственные браки[29].

Когда говорят о внешнем долге, обычно имеют в виду те суммы, которые южные страны задолжали северным организациям и правительствам вследствие кредитов, предоставленных начиная с семидесятых годов. Бедные страны приняли эти ассигнования ради улучшения условий жизни населения. Банки выдавали кредиты, не оценивая запрос должным образом и не контролируя реальное применение денежных средств. Из-за безответственности как кредиторов, так и должников, большая часть денег была потрачена на проекты, не доставившие пользы беднякам, зато обогатившие узкую прослойку элиты. Всемирный банк и Международный валютный фонд на совместной ассамблее в Вашингтоне (26 сентября — 2 октября 1999 года) пришли к соглашению об облегчении внешнего долга для беднейших стран.

Св. Иоанн Павел II пишет: «В духе Книги Левит (25, 8–28) христианам надлежит сделаться рупором для всех бедных мира, предлагая Юбилей как время, благоприятное для того, чтобы подумать, помимо прочего, о значительном сокращении, а то и полной отмене международного долга, отягощающего судьбу многих народов»[30]. Тем не менее проблема так и не решена. Согласно Программе развития ООН, необходимо срочно запустить системную инициативу по сокращению долга, чтобы помочь беднейшим странам разорвать порочный круг нехватки инвестиций для развития[31].

Следует учесть и экологический долг. На это настойчиво указывает недавняя нота Департамента служения целостному развитию человека о ремиссии экологического долга. В документе сказано, что самые промышленно развитые страны несут главную ответственность за климатический кризис, вызванный чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов планеты. Беднейшие страны, не имея возможности приспособиться или реагировать, проходят в настоящее время через экономический и экологический кризис без своей вины, с неизбежными последствиями для человеческого развития. Авторы документа приходят к выводу: в этой перспективе отмену финансового долга, обременяющего беднейшие страны, следует рассматривать не как проявление солидарности или щедрости, а как восстановление справедливости[32].

Заключение

Если экономической деятельностью движет только выгода и не уделяется внимание общему благу, социальные и экологические последствия не заставят себя ждать во всей своей суровости: перед нами дистопия. Именно такая система сложилась и держится, потому мы и находимся в глубоком кризисе, в расшатанном мире, где не хватает солидарности и сотрудничества.

Прошло 10 лет с Парижских соглашений и энциклики Папы Франциска Laudato si’, но улучшений не заметно. Уже в 2008 году алчность финансовых рынков вызвала экономический кризис, породивший безработицу и страдание во всем мире. Сегодня в финансовой системе крайне сомнительную роль играют криптовалюты.

Срочно нужны реформы. Это первый плод подлинного обращения как на личном, так и на общественном уровне. Сегодня нам не хватает всемирного органа власти, способного структурировать сотрудничество и солидарность. Бедных много, и немалое число из них голодают. В этой ситуации международная помощь сократилась. В то же время бедные вынуждены платить проценты по долгу, не доставившему им никакой пользы. Это проблема, материально и морально неразрешимая. Конца не видно, приходится жить под игом тяжких процентов. Терпит ущерб развитие многих людей, поэтому неизбежно приходит на ум история ростовщичества. Все мы должны помнить, какова воля Господа: чтобы не было среди нас нищих. На личном уровне милостыня — это обязанность.

Подлинное личное обращение требует признать, что у денег есть власть, и она может быть дьявольской. Демоническую природу золота прекрасно описал Бруно Травен (псевдоним); в романе Сокровище Сьерра-Мадре (1927) он показывает, что обладание радикально меняет характер человека, искажает душу, попавшую в порочный круг: чем больше имеешь, тем больше хочется. От этого страдает сама способность распознавать и судить: забывается разница между честным и нечестным, между добром и злом[33]. Вспомним, что в Писании сказано: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим 6, 10).

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Ср. M. Milvia Morciano, Bonifacio VIII e l’idea del primo Giubileo, в Vatican News (www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2024-04/bonifacio-viii-e-l-idea-

del-primo-giubileo.html), 23 апреля 2024 г.

[2] Ср. Франциск, Булла о Юбилее 2025 Spes non confundit (https://tinyurl.com/mwbettaj), 9 мая 2024 г.

[3] Ср. R. de Vaux, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Torino, Marietti, 1964, 180–184.

[4] Ср. Исх 20, 22–33; Исх 23, 10–11; Лев 25, 1–7; Втор 15, 2.

[5] Ср. J.-F. Lefebvre, Le jubilé biblique, в Cahiers Évangile, № 211 (Paris, Cerf, 2025), 51. Юбилейный год упомянут в Лев 25 как общее правило и в двух второстепенных правилах (Лев 27, 16–25; Числ 36, 4), уточняющих некоторые юридические аспекты главного правила. Однако нигде не засвидетельствовано, что эта правовая норма применялась на практике.

[6] Ср. Ам 3, 15; Ис 5, 8; Мих 2, 2; Ис 3, 14–15 и Ам 4, 1, соответственно.

[7] Ср. Лев 25, 36; Лев 25, 35 и Втор 15, 1, соответственно.

[8] Ср. Пс 112/111, 5; Сир 29, 4–5.

[9] Ср. Втор 15, 12; Лев 25, 39.47.

[10] Ср. G. Ravasi, Il significato del Giubileo, Bologna, EDB, 2015, 60 сл.

[11] Ср. F. Ramis et Al., Año de gracia. Año de liberación. Una Semana Bíblica sobre el Jubileo, Estella, Verbo Divino, 2000, 100–106.

[12] Ср. Послание к Диогнету (www.liturgia.it/content/diogneto/diogneto_ita.pdf).

[13] Ср. R. Sierra Bravo, El mensaje social de los Padres de la Iglesia, Madrid, Ciudad Nueva, 1989, 19.

[14] Ср. J. Gribomont, «Un aristocrate révolutionnaire, évêque et moine: S. Basile», в Augustinianum 17 (1977) 179–191.

[15] R. L. Wilken, The Sick, the Aged, and the Poor: The Birth of Hospitals, в Его же, The First Thousand Years: A Global History of Christianity, New Haven, Yale University Press, 2012, 159 сл.

[16] Василий Кесарийский, св., Послание 94, в PG 32, 488 bc.

[17] Подробнее об устройстве проекта, ср. R. L. Wilken, The Sick, the Aged, and the Poor…, цит., 161 сл.

[18] Ср. Григорий Нисский, св., Проповедь на Книгу Екклесиаста, IV, в PG 44, 664–668.

[19] Ср. J. Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, PUF, 1973, 301 сл.

[20] Ср. Томас Мор, св., Утопия.

[21] Эразм Роттердамский, Похвала глупости, https://books.yandex.ru/books/XBXRRsYe/read-online

[22] О денежной системе, ср. G. Romanato, Le riduzioni gesuite del Paraguay. Missione, politica, conflitti, Brescia, Morcelliana, 2021, 140 сл.

[23] P. Christophe, I poveri e la povertà nella storia della Chiesa, Padova, Messaggero, 1995, 239.

[24] Пий XII, Обращение к Его Превосходительству Хулиану Аугусто Сальдивару, послу Республики Парагвай при Святом Престоле, 12 июля 1949 г., в Речи и радиопослания Его Святейшества Пия XII, XI год понтификата (2 марта 1949 г. — 1 марта 1950 г.), Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 301.

[25] Ср. COP16 on biodiversity: In Cali, countries will have to turn promises to halt nature’s destruction into action, в Le Monde (https://tinyurl.com/4v9wunb5), 21 октября 2024 г.

[26] Ср. UNCCD, Global Threat of Drying Lands: Regional and global aridity trends and future projections, доклад 2024 (https://tinyurl.com/mvv4p6dh).

[27] Ср. Copernicus Climate Change Service, Global Climate Highlights 2024 (climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2024).

[28] Ср. UNHCR, 733 millones de personas pasan hambre en el mundo, 7 ноября 2024 г. (https://tinyurl.com/bd9c89x3).

[29] Ср. ONU, A/HRC/42/44: Formas actuales y nuevas de esclavitud. Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias (docs.un.org/es/A/HRC/42/44), 25 июля 2019 г.

[30] Иоанн Павел II, св., Апостольское послание Tertio millennio adveniente, 10 ноября 1994 г., № 51 (https://tinyurl.com/3adebf3s).

[31] Ср. UNDP, El creciente aumento del pago del servicio de la deuda de los países más pobres alcanza niveles alarmantes, в UNDP Noticias (https://tinyurl.com/5wa7zajx), 25 февраля 2025 г.

[32] Ср. Департамент служения целостному развитию человека, Юбилей 2025: ремиссия экологического долга, 24 июня 2025 г. (https://tinyurl.com/bdhrhwa7).

[33] Ср. B. Traven, El tesoro de Sierra Madre, Biblioteca Libre y Virtual Omegalfa, 2018, 56.

Изображение: историческая демонстрация движения «Юбилей 2000» в Лондоне / Alamy