Нуно да Сильва Гонсальвес SJ

9 октября 2025 года было опубликовано апостольское обращение Dilexi te Папы Льва XIV о любви к бедным. Первый документ нового Понтифика, подписанный 4 октября, в праздник св. Франциска Ассизского, стал продолжением проекта, над подготовкой которого Папа Франциск работал в последние месяцы своей жизни. Лев XIV поясняет это в самом начале документа такими словами: «Как бы получив в наследство этот проект, я с радостью к нему присоединился — добавив несколько размышлений — и обнародую в начале своего понтификата, разделяя желание дорогого предшественника: да воспримут все христиане тесную связь между любовью Христа и Его призывом приблизиться к бедным» (№ 3). Иными словами, на разные лады звучащими и получившими развитие в документе, любовь к бедным — это гарантия верности Сердцу Бога[1].

Очевидна преемственность между Dilexi te и последней энцикликой Папы Франциска Dilexit nos о человеческой и Божественной любви Сердца Христова. Именно из этой спасительной любви, обращенной ко всем, проистекает предпочтительная и личная любовь к самым бедным, которую Церковь призвана воплощать в жизнь. Церковь так и поступала на протяжении своей двухтысячелетней истории и продолжает так поступать сегодня, применяя на практике слова «Я возлюбил тебя» (Откр 3, 9). Если само название документа перекликается с Dilexit nos, то многочисленные цитаты из Evangelii gaudium, Laudato si’, Gaudete et exsultate и Fratelli tutti ясно показывают, что этим документом новый Понтифик воздает дань признательности учению Папы Франциска.

Апостольское обращение состоит из пяти глав: 1. Слова, без которых не обойтись (№ 4–15); 2. Бог выбирает бедных (№ 16–34); 3. Церковь для бедных (№ 35–81); 4. История продолжается (№ 82–102); 5. Постоянный вызов (№ 103–121). Сначала помещены в контекст и определены понятия (гл. 1); далее следует библейско-богословское размышление о том, что Бог отдает предпочтение бедным (гл. 2); показано, как в истории Церкви выражалась в конкретных делах любовь к слабейшим (гл. 3); перечитываем социальное учение Церкви и делаем из него социально-политические выводы (гл. 4); наконец, констатируем, что любовь к бедным остается непременным и неотложным вызовом для сегодняшней Церкви (гл. 5).

«Слова, без которых не обойтись»

Вводная глава под названием Слова, без которых не обойтись напоминает о том, что Иисус отождествил Себя с самыми малыми: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40). А именно: «Ни одно проявление любви, даже малейшее, не будет забыто, особенно если оно обращено к тому, кто страдает, одинок, нуждается» (№ 4).

Из того, что Господь отождествляет Себя с самыми малыми, вытекают ясные следствия. «Это не просто человеческая доброта, а откровение: общаясь с теми, у кого нет власти и величия, мы встречаемся с Господом истории. Ему есть что сказать нам в бедных» (№ 5). Лев XIV приводит в пример св. Франциска Ассизского и утверждает: «Я убежден, что предпочтение бедным порождает необычайное обновление как в Церкви, так и в обществе, когда нам удается вырваться из эгоцентризма и услышать их вопль» (№ 7). Так поступил Сам Бог — услышал вопли еврейского народа в Египте. Следовательно, мы тоже, «слушая вопль бедного, призваны сопереживать Сердцу Бога, Который заботится о нуждах Своих детей, особенно самых обездоленных» (№ 8).

Положение бедных, — пишет Папа, — взывает к нам лично, равно как и к обществу, к политическим и экономическим системам, к самой Церкви. Этот зов звучит в разнообразии форм, в каких бедность проявляется: «Беден тот, у кого нет средств к существованию, кто изгнан на обочину общества и лишен возможности заявить о своем достоинстве и реализовать свои способности; есть бедность нравственная и духовная, культурная; бедность — это личная или общественная слабость или уязвимость; беден тот, у кого нет прав, нет места для жизни, нет свободы» (№ 9). Также надо сказать, что конкретная работа ради бедных — это еще не все: к ней «надлежит прибавить изменение менталитета, которое отразится на культурном уровне» (№ 11). Особенно это касается такого образа жизни, когда стремятся к счастью, зачастую основанному на накоплении богатства, и к успеху, используя для этого общественную систему, благоприятную для сильнейших и отметающую слабейших (ср. № 11).

Папа Лев XIV утверждает: «Что касается бедности, нельзя ослаблять бдительности» (№ 12), даже в богатых странах, где вызывает тревогу число бедных и «заметно больше становится разных проявлений бедности»; она «выражается во многочисленных формах экономического и социального обнищания, отражая феномен растущего неравенства даже в средах, в целом благополучных» (№ 12). В связи с этим в конце первой главы Папа напоминает об идеологических предрассудках или хитростях, начиная с интерпретации данных «таким образом, чтобы убедить, будто положение бедных не так уж тяжко» (№ 13). Ссылаясь на энциклику Fratelli tutti, Понтифик заявляет прямо: «Есть экономические правила, эффективные для роста, но не для целостного развития людей» (№ 13). «Бедность не дело случая или слепой и горькой судьбы. И уж конечно чаще всего ее не выбирают. Однако до сих пор кое-кто смеет это утверждать, выказывая слепоту и жестокость» (№ 14).

Итак, вывод из первой главы очень ясен: «Даже христиане нередко идут на поводу у светских идеологий или политико-экономических течений, склонных к несправедливым обобщениям и ошибочным заключениям. Тот факт, что дела милосердия вызывают презрение и насмешку, словно это чья-то навязчивая идея, а не пылающее ядро церковной миссии, говорит о том, — пишет Папа, — что надо постоянно перечитывать Евангелие, чтобы не подменять его мирским образом мыслей» (№ 15).

«Бог выбирает бедных»

Вторая глава показывает, что Бог выбрал и продолжает выбирать бедных. Он сам стал бедняком и пришел к нам, «чтобы избавить нас от рабства, страхов, греха и власти смерти» (№ 16). Поэтому в том числе и на богословском уровне мы можем говорить, что «Бог отдает предпочтение бедным», как было объявлено на ассамблее в Пуэбле и повторено в последующем учительстве Церкви. Это «предпочтение», прибавляет Лев XIV, не исключительность и не дискриминация по отношению к другим категориям людей: «Здесь подчеркнуто, что Бог действует, движимый состраданием к бедности и слабости всего человечества; желая установить Царство справедливости, братства и солидарности, Он принимает близко к сердцу тех, кто обижен и угнетен, требуя и от нас, Своей Церкви, решительно и радикально встать на сторону слабейших» (№ 16).

Иисус явлен нам как бедный Мессия, «из бедных и для бедных» (№ 19). В Своем общественном служении Он — странствующий учитель, живет в бедности и требует ее от учеников, поскольку «это знак связи с Отцом […], именно потому что отказ от благ, богатства и надежности в этом мире становится видимым знаком того, что мы вверили себя Богу и Его промыслу» (№ 20).

Писание богато примерами Божьего милосердия к бедным, и такое же отношение требуется от верующих, как показывает притча о последнем суде (ср. Мф 25, 31–46). Дело настолько ясное, что Папа восклицает: «Часто я спрашиваю себя, почему при такой ясности в Священном Писании на эту тему многие продолжают думать, что могут не обращать внимания на бедных» (№ 23). И, цитируя Evangelii gaudium, Папа подводит итог: Писание говорит «так ясно, прямо, просто и убедительно, что никакая церковная герменевтика не имеет права его релятивизировать. Размышление Церкви над этими текстами должно не затемнять или ослаблять их увещевательный смысл, а помогать их усвоению, отважному и усердному» (№ 31). Так поступала первохристианская община, подавая пример того, как «делиться благами и заботиться о бедных» (№ 32).

«Церковь для бедных»

Третья глава под названием Церковь для бедных — самая длинная, включает в себя параграфы 35–81. Здесь Папа Лев XIV предлагает сжатый обзор попечения о бедных и слабейших на протяжении всей истории Церкви. Начинаем с апостольских времен, когда первохристианские общины подавали пример «необходимой заботы о тех, кто терпит большие лишения» (№ 37). Как показывает позиция св. Лаврентия, их считали подлинными «сокровищами Церкви» (№ 38). Затем переходим к Отцам Церкви: они «видели в бедных вернейший путь доступа к Богу, лучшую возможность встретить Его» (№ 39). Отцы понимали «милосердную любовь к нуждающимся не просто как нравственную добродетель, а как конкретное выражение веры в Воплощенное Слово» (№ 39). Поэтому община верных считала бедных не «придатком, а существенной частью Его Живого Тела» (№ 39). «Ранняя Церковь не отделяла веры от социального действия» (№ 40).

Понтифик ссылается на св. Игнатия Антиохийского, св. Поликарпа и св. Иустина, затем особое внимание уделяет св. Иоанну Златоусту и св. Августину. В своих писаниях и проповедях Иоанн Златоуст «увещевал верных распознать Христа в нуждающихся», потому что «если не встретишь Христа в бедных у тебя за дверью, то не сможешь поклоняться Ему и на алтаре» (№ 41). Епископ «пылко обличал чрезмерную роскошь, соседствующую с равнодушием к бедным» (№ 42). Что касается св. Августина, он учился у св. Амвросия, утверждавшего, что «милостыня — это восстановление справедливости, а не покровительственный жест» (№ 43). Вслед за своим наставником Гиппонский епископ проповедовал предпочтительную любовь к бедным, распознавая в них таинственное присутствие Господа (ср. № 44) и усматривая в заботе о самых нуждающихся «конкретное подтверждение искренности веры» (№ 45). Поэтому, — заключает Папа Лев XIV, — «в Церкви, видящей в бедных Лик Христов, а в материальных благах — орудие милосердной любви, мысль Августина остается надежным светильником» (№ 47).

Продолжается впечатляющий обзор попечения Церкви о бедных в ходе веков и в разных сферах деятельности. Одна из них — забота о больных и страждущих: Папа упоминает многочисленные религиозные институты, основанные именно с этой целью, и отмечает, что сегодня «это наследие хранят католические больницы, лечебные заведения в отдаленных регионах, санитарные миссии в лесах, центры для наркозависимых и полевые госпитали в зонах военных действий» (№ 52). «Залечивая рану, Церковь возвещает, что Царство Божие начинается среди самых уязвимых», — утверждает Понтифик (№ 52).

Далее в документе — забота о бедных в монашеской жизни, ведь монастыри, помимо оказания материальной помощи, «играли основную роль в культурном воспитании простых людей» (№ 57). «Где монахи открыли двери перед бедными, там Церковь дала понять смиренно и твердо, что созерцание не исключает милосердия, а требует его и почитает своим чистейшим плодом» (№ 58).

Упомянуты усилия по освобождению пленных; в частности, тринитарии и мерцедарии вызволяли христиан, «захваченных в Средиземном море или попавших в рабство на войне» (№ 60). И это не только дело прошлое, потому что потребность в освобождении актуальна как никогда: «Вот и сегодня, — пишет Папа, — когда “миллионы людей — дети, мужчины и женщины всех возрастов — лишены свободы и вынуждены жить в условиях, подобных рабским”, это наследие сохраняют монашеские ордена и другие организации и конгрегации, работающие на городских окраинах, в зонах конфликтов и в миграционных коридорах. Когда Церковь склоняется, чтобы разорвать новые цепи, сковывающие бедных, она становится пасхальным знаком» (№ 61).

В разделе об истории посвященной жизни мы вспоминаем рождение нищенствующих орденов, таких как францисканцы, доминиканцы, августинцы и кармелиты. Не забыто и о том, как св. Клара Ассизская основала орден бедных дам, впоследствии названных клариссами. О св. Франциске Ассизском — знаковая фигура в нищенствующем движении — Папа пишет: «Он основал не социальную службу, а евангельское братство. В бедных он видел братьев и живые образы Господа. […] Его бедность побуждала вступать в отношения с людьми: становиться ближним, равным, даже меньшим. Его святость прорастала из уверенности в том, что воистину принять Христа можно только щедро даруя себя братьям» (№ 64). Что касается св. Доминика, Папа подчеркивает: «Он хотел провозглашать Евангелие с позиции авторитета, даваемого бедной жизнью, — ведь Истине нужны честные свидетели» (№ 66). Понтифик подводит итог: «Нищенствующие монахи стали символом странствующей Церкви, смиренной и братской, которая живет среди бедных не чтобы их завлечь, а потому что такова ее суть. Они учат: Церковь становится светом, лишь совлекая с себя все, а святость — это смиренное сердце, преданное самым малым» (№ 67).

В этом историческом обзоре не упущена и забота Церкви об образовании для бедных, нашедшая воплощение в мужских и женских монашеских институтах, занятых народным просвещением. Приведены в пример свв. Джузеппе Калазанцио, Жан-Батист де ла Салль, Марселлен Шампанья и Джованни Боско, а также блаженный Антонио Розмини. Читаем в апостольском обращении: «Образование бедных, по христианской вере, не одолжение, а долг». Цель — не только подготовить профессионалов, «но людей, открытых навстречу добру, красоте и истине. Следовательно, католическая школа, когда она соответствует своему названию, становится пространством, никого не исключающим, площадкой целостного воспитания и человеческого развития; сопрягая веру и культуру, она сеет семена будущего, чтит образ Божий и строит лучшее общество» (№ 72).

Вслед за образованием Лев XIV говорит о важности сопровождения мигрантов, в ком Церковь, вспоминая опыт народа Божия, всегда распознавала «живое присутствие Господа, Который в день суда скажет тем, кто по правую руку: “Был странником, и вы приняли Меня” (Мф 25, 35)» (№ 73). В XIX веке миллионы европейцев эмигрировали в поисках лучших условий для жизни, и Церковь их сопровождала, «предоставляя духовную, юридическую и материальную помощь» (№ 74). Примеры — свв. Джованни Баттиста Скалабрини и Франческа Саверио Кабрини. Эта работа продолжается сегодня с мигрантами и беженцами, с особым вниманием к четырем глаголам, которые Папа Франциск любил повторять: принимать, защищать, поддерживать и интегрировать (ср. № 75). Здесь слова Папы Льва XIV звучат как нельзя актуально: «Церковь, как мать, идет с идущими. Где мир видит угрозы, она видит своих детей; где возводятся стены, она строит мосты. Она знает, что ее благовестие достоверно лишь тогда, когда претворяется в шаги по сближению и принятию. И что в каждом отвергнутом мигранте Сам Христос стучится в двери общества» (№ 75).

Подойдя к нашему времени, Папа опять-таки говорит о тех, кто работал или работает рядом с обездоленными, «в самых забытых и израненных закоулках человечества. Беднейшие из бедных […] занимают особое место в Сердце Бога»; в них «Церковь снова слышит призыв явить свой подлинный лик» (№ 76). Самый известный из приведенных примеров — св. Тереза Калькуттская: она «считала себя не филантропкой или активисткой, а невестой Христа распятого и служила Ему с беззаветной любовью в страдающих братьях» (№ 77). Ее пример, как и многие другие, учит нас, «что служить бедным надо не “сверху вниз”, но это встреча равных, где Христос являет Себя, и мы Ему поклоняемся» (№ 79). Согласно учению св. Иоанна Павла II, «Христос особым образом присутствует в бедных, и это обязывает Церковь отдавать им предпочтение» (№ 79). Таким образом, — подводит итог Папа Лев XIV, — «когда Церковь склоняется, чтобы позаботиться о бедных, тогда-то она и занимает самое высокое положение» (№ 79).

Последние строки третьей главы посвящены народным движениям: для них солидарность означает борьбу со структурными причинами бедности и поддержку социальной политики, которая не только направлена на бедных, но созидается вместе с бедными и их силами.

«История продолжается»

Исторический обзор в третьей главе документа Dilexi te уже показал нам, что забота Церкви о бедных продолжается вплоть до наших дней. В четвертой главе это подчеркнуто еще яснее, поскольку заходит речь о формировании и функции социального учения Церкви и о роли всех членов церковной общины. Ведь «нынешние эпохальные перемены усиливают потребность в постоянном взаимодействии между крещеными и учительством, между гражданами и экспертами, между народом и учреждениями. И здесь опять-таки надо признать, что положение дел лучше видно с обочины, и что у бедных есть уникальное понимание, необходимое Церкви и человечеству» (№ 82).

Папа отмечает, что учительство последних полутора веков изобилует наставлениями на тему бедных. Мы видим это в учении отдельных понтификов, от Льва XIII и далее, и в учении II Ватиканского Собора, созванного св. Иоанном XXIII. Собор — «важная веха в том, как Церковь понимает бедных в Божьем плане спасения» (№ 84). Собор объявил, что «нужна новая церковная форма, более простая и трезвая, включающая весь народ Божий, как он есть в истории. Нужна Церковь, больше похожая на своего Господа, чем на мирские державы, усердно поощряющая во всем человечестве конкретную работу, направленную на решение огромной проблемы бедности в мире» (№ 84).

И Собор, и Папы подчеркивают в своем учении, что у всякой частной собственности есть социальная функция, основанная на общем назначении материальных благ. «Это убеждение повторено св. Павлом VI в энциклике Populorum progressio, где мы читаем: пусть никто не считает себя “в праве пользоваться в одиночку излишками, когда другим не на что жить”» (№ 86). В свою очередь св. Иоанн Павел II концептуально углубляет «предпочтительные отношения Церкви с бедными»: «Выбрать бедных — это “особая форма первенства в деле христианского милосердия, засвидетельствованная всем преданием Церкви”» (№ 87). Кроме того, Папа Войтыла считает человеческий труд сердцевиной всего социального вопроса.

Что касается учения Папы Бенедикта XVI, в новом апостольском обращении упомянуто отождествление стремления к общему благу и любви к ближнему, поставленное Папой Ратцингером в основу социально-политического служения. А теперь мы подошли к понтификату Франциска. Здесь Папа Лев XIV отмечает, насколько важны для всей Церкви конференции Латиноамериканского епископата в Меделлине, Пуэбле, Санто-Доминго и Апаресиде, и о них пишет автобиографическую заметку: «Я сам, долгие годы бывший миссионером в Перу, многим обязан этому движению церковного распознавания, которое Папа Франциск мудро увязал с подобными маршрутами в других отдельных Церквях, особенно на юге планеты» (№ 89).

Сопрягая учение Папы Франциска и Латиноамериканского епископата, автор обращения Dilexi te рассматривает в конце четвертой главы две темы: «греховные структуры, создающие бедность и резкое неравенство» и «бедные как субъекты». Это хороший повод, чтобы повторить: слабые или менее одаренные — человеческие личности, с таким же достоинством, как у других, и они не должны довольствоваться выживанием. Затем, ссылаясь на Апаресидский документ от 2007 года, Понтифик «настаивает на необходимости рассматривать маргинальные сообщества как субъекты, способные создавать собственную культуру, а не как объекты благотворительности. Отсюда следует, что такие сообщества имеют право жить по Евангелию, праздновать и передавать свою веру согласно ценностям, представленным в их культуре. Опыт бедности дает им способность видеть аспекты реальности, скрытые от других, поэтому обществу нужно прислушиваться к бедным. То же самое касается и Церкви: она должна положительно оценивать “народный” образ жизни по вере» (№ 100).

Последние слова четвертой главы включают благодарность и призыв. Благодарность адресована тем, кто решил жить среди бедных, с ними и как они: «Такой выбор должен занять свое место в ряду высочайших форм евангельской жизни» (№ 101). А призыв звучит так: пусть бедные нас евангелизируют. Мы должны разглядеть «таинственную мудрость, которую Бог хочет сообщить нам через них» (№ 102), и принять вызов, исходящий из их опыта: «Только сопоставив свои жалобы с их страданиями и лишениями, мы сумеем принять упрек, побуждающий упростить нашу жизнь» (№ 102).

«Постоянный вызов»

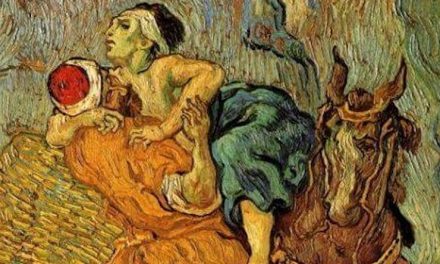

Пятая и последняя глава апостольского обращения под названием Постоянный вызов начинается с того, что Папа оглядывается на пройденный путь и заново объясняет его основания: «Я решил напомнить двухтысячелетнюю историю церковного внимания к бедным и хождения вместе с бедными, чтобы показать, что эта история — важная часть непрерывного путешествия Церкви. […] Любовь к бедным — существенный элемент истории общения Бога с нами. Из самого сердца Церкви эта любовь прорывается как неумолчный призыв к сердцам верующих: и общин, и отдельных верных» (№ 103). «Поэтому любовь к тем, кто беден […], — это для Церкви евангельская гарантия верности Сердцу Бога» (там же). Бедных, — продолжает Папа, — не следует рассматривать только как социальную проблему: «Это “семейный вопрос”. Они “наши”. Общение с ними не сводится к одной из церковных функций» (№ 104). Поэтому Лев XIV цитирует притчу о добром самарянине, и заключительные слова Иисуса становятся повседневным наставлением каждому христианину: «Иди, и ты поступай так же» (Лк 10, 37).

Далее в документе отмечено, что общение с бедными доставляет взаимную пользу. Бедные получают помощь от тех, кто владеет экономическими средствами, а взамен евангелизируют того, кто к ним приближается: «Они показывают нам нашу бренность и пустоту жизни, по видимости защищенной и безопасной» (№ 109). Бедные ведут нас, — пишет Папа, — «к сути нашей веры» (№ 110), потому что «они не социологическая категория, а сама Плоть Христова […], которая голодает, жаждет, болеет, заключена в тюрьму» (№ 110). Наконец, не следует забывать, — утверждает Лев XIV, ссылаясь на Evangelii gaudium Папы Франциска, — что как бы ни была важна борьба за справедливость, нехватка духовной заботы — вот наихудшая дискриминация, от которой страдают слабейшие. Итак, «предпочтение бедным — это в первую очередь духовное внимание, предпочтительное и приоритетное» (№ 114).

Знаменательно и в каком-то смысле неожиданно: заключение апостольского обращения Dilexi te посвящено милостыне. Сегодня, как и вчера, надо подавать, — пишет Папа. Разумеется, самое важное — помочь бедному получить работу, позволяющую достойно зарабатывать на жизнь; однако, когда это еще не возможно, «милостыня, — утверждает Понтифик, — остается необходимым звеном общения: мы встречаемся с бедным, входим в его положение» (№ 115). Милостыня не подменяет собой ни работу социальных институтов, ни борьбу за справедливость, «но приглашает хотя бы остановиться и посмотреть в лицо бедному человеку, прикоснуться к нему и поделиться чем-то своим. В любом случае милостыня, даже маленькая, вселяет pietas (благочестие) в жизнь общества, где все озабочены собственной выгодой» (№ 116).

Заключительный призыв Папы Льва XIV к каждому из нас очень ясен. Понтифик снова напоминает об отношениях, можно сказать «таинственных», с бедными: «И ваш труд, и ваши усилия по изменению несправедливых социальных структур, и просто помощь, очень личная и близкая, покажут бедному, что слова Иисуса обращены к нему: “Я возлюбил тебя” (Откр 3, 9)» (№ 121).

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Текст апостольского обращения: www.vatican.va/content/leo-xiv/it/apost_exhortations/documents/20251004-dilexi-te.html