Марк Растуан SJ

Евангелие от Иоанна завершается невероятной и запоминающейся сценой: воскресший Христос является ученикам на берегу Тивериадского озера. Очень явная сцена тонет в пасхальном свете. Перикопа от Иоанна 21, 1–14 для Евангелия от Иоанна то же самое, что рассказ странников в Эммаусе для Евангелия от Луки: композиция, в которой автор задействует весь свой литературный талант и развивает собственную теологию Церкви.

Сцена наполнена дружбой и повседневностью и не оставляет никого равнодушным. Общий смысл ясен, но все же многие детали вызывают вопросы. Именно дети великолепно выделяют несоответствия в отрывке. Как нам кажется, эти «детали» не только далеки от того, чтобы быть более или менее анекдотичными элементами, но не являются такими по сути и позволяют автору открыть важные аспекты богословского замысла.

Хотя множество улик подтверждают гипотезу о том, что эпилог на самом деле был добавлен к Евангелию[1] позже, столь же ясно, что многое связывает его с остальным текстом Евангелия[2], прежде всего с главой 6, где описано умножение хлебов и рыб на берегу Галилейского моря, то есть Тивериадского озера (см. Ин 6, 1.16.17.18.19.25).

В настоящей статье, сжато представив очевидное значение отрывка, мы предлагаем остановиться на каждой из его загадок, предлагая возможное прочтение.

Сцена простого послания

Обычного читателя действительно поражает абсолютная прозрачность основного послания. Группа учеников вновь собралась под началом Петра. Рыбаки, занятые своим делом, сталкиваются с неудачей, потому что ничего не могут сделать без своего Учителя. Воскресший Иисус, несмотря на явное присутствие всегда таинственно неузнаваемый, дает им узнать Себя, и по Его указаниям рыбная ловля оказывается чудесной. Сцена изобилия в Галилее напоминает нам о двух других «знамениях» — этот термин Иоанн предпочитает «чуду», используемому в синоптических Евангелиях, — там же, в Галилее: знамение в Кане и умножение хлебов и рыб, также бывших чудесами изобилия.

Автор уточняет, — надо сказать, это любопытно (зачем указывать в этом эпизоде на галилейское селение, откуда родом был только один из семи учеников?) — что Нафанаил, упомянутый ранее всего единожды, в Ин 1, 45, уроженец Каны. Он будто бы говорит нам: «Читатель, вспомни, что случилось в Кане, и догадайся о финале повествования!» С другой стороны, смотря на изобилие рыб и Иисуса, дающего ученикам хлеб и рыбу (см. 21, 13), как не вспомнить о 6 главе: «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел» (Ин 6, 11)? Как Иисус земной заботился о Своих учениках — и о толпах, — так же поступает Иисус воскресший. Налицо глубокая неразрывность: Он поистине тот же самый человек. И это распределение уже проходит через Церковь, собранную под авторитетом Верховного пастыря, Петра, того, кто один должен вытащить сеть на землю.

Католические комментаторы не единственные понимают Ин 21 как утверждение центральной роли Петра. Как пишет протестантский библеист Жан Цумштайн, «действительно, никто не сомневается, что образ Петра, тащащего (εἵλκυσεν) на берег полную рыбы сеть (ст. 11), имеет символическое значение» и что «его пастырское главенство […] находит здесь свое символическое выражение»[3]. Кроме того, очевидно, что диалектика между Петром и «любимым учеником» заключается крепким единением. Впервые любимый ученик делится своими познаниями с другим учеником[4], и именно с первым из них, с Петром. Если во время бега ко гробу любимый ученик спешил и добежал первым, то здесь он ограничивается сообщением о том, что узнал Господа и дает Петру первым добраться до Иисуса. Иоанновы общины не желают ревниво сохранять для себя собственный свет и узнавание Воскресшего. Обобщая, это дает нам понять, что Церковь — пространство, в котором ученики открывают друг другу присутствие Живого Господа. Это великолепное определение Церкви, без ревности и эгоизма, без стяжания и исключительности. Больше нет соревнования в беге: «В пасхальном цикле именно любимый ученик (а не Петр) выиграл в забеге к гробнице, знак его большего рвения»[5].

Есть и другое яркое семантическое указание. Когда ученики добираются к берегу, они видят огонь, точнее жаровню, определенную довольно редким термином ἀνθρακιάν, использованным до этого единственный раз, в 18, 18, в сцене отречения Петра от Иисуса. Еще не слыша троекратного призыва к служению, вновь возлагаемому на Петра (см. Ин 21, 15.16.17), читатель интуитивно догадывается, что тот реабилитирован в своей миссии, несмотря на отречение (к тому же заранее предсказанному Иисусом), и что его вера лишь прошла через «затмение, оскудение» (согласно прекрасному выражению Луки в Лк 22, 32). Главный смысл текста очевиден и понятен родителям и детям, взрослым и малым. Но почему здесь столько удивительных подробностей?

Перейдем теперь к загадкам, странным деталям, усеивающим отрывок. Таких загадок множество, и дети великолепно находят их.

Почему ученики посвящают себя прежнему ремеслу?

Этот вопрос дети задают первым: почему апостолы не проповедуют? Почему они, как кажется, вернулись к прежнему ремеслу как ни в чем не бывало, словно Иисус не воскрес? Это тем более удивительно, учитывая, что в тексте уточняется, что речь идет о «третьем» явлении Воскресшего. То есть они «официально уведомлены», используя юридическое выражение. К тому же они получили Святого Духа (см. Ин 20, 22–23), Который должен бы дать им силу и упование для преодоления сомнений и страхов. «Тем не менее, в 21 главе ученики удивляют своим поведением: они возвращаются в Галилею, чтобы снова заняться рыбной ловлей, будто бы не зная благой вести о воскресении»[6].

На наш взгляд, текст дает понять, что на самом деле они уже заняты апостольским трудом, а рыбалка здесь и реальна, и в то же время метафорична, иносказательна. Зачем столь явная нестыковка? Бывает, что даже в миссионерской жизни мы сталкиваемся с провалом и с искушением уныния. Даже сами апостолы! О том, что речь на самом деле идет о миссии, можно догадаться из того, что именно Петр предлагает пойти ловить рыбу. Ночь может быть двоякой, как столкновение с опасностью и постоянное разочарование и для опытных рыбаков. Такое введение в сцену говорит нам именно о миссии, о ее неудачах и успехах. Лишь Иисус может позволить апостолам насладиться плодами их трудов.

Почему учеников только семь, а имена двоих неизвестны?

Как знает любой читатель Библии, число семь обозначает сумму, но при этом тот же самый читатель, не обязательно несведущий, удивлен, что не видит здесь «Двенадцати» — известных благодаря Иоанну, так как он упоминает о них в Ин 6, 67, — или, как говорит Матфей в Галилее, «Одиннадцати» (см. Мф 28, 16). Лука уже ввел двойное разделение между миссией Двенадцати, с одной стороны (см. Лк 9), и 72-х, с другой (см Лк 10), обозначавших все народы в русле традиции, восходящей к Книге Бытия. Но, как в Евангелии от Луки, это позволяет автору четвертого Евангелия дать понять читателю, что помимо Двенадцати есть и другие апостолы.

Иоанн первым называет Симона Петра, этот факт ясно возвещает первостепенную роль, которая скоро будет торжественно на него возложена. Затем называет Фому, известного так же с Ин 11, 16, по прозвищу «Дидим» (Близнец), одного из Двенадцати, но вместо того, чтобы продолжить перечислять ожидаемые имена, ниже упоминает Нафанаила. Последний первый раз появляется в Ин 1, 45, поскольку к Иисусу его привел Филипп, но он не входил в круг Двенадцати. Нафанаил, аутсайдер, оказался всегда верен Христу после проповеди в Галилее. Он там, чтобы читатель вспомнил о знамении изобилия в Кане.

Далее упоминаются «сыны Зеведеевы». Их мы, христиане, хорошо знаем, однако так они впервые названы в Евангелии от Иоанна. Кроме прочего, из этого отрывка мы узнаем, что апостолы были рыбаками, так как до этого евангелист ни разу об этом не упоминал. Это веский довод в пользу того, что Евангелие от Иоанна предполагает знание более ранних Евангелий. Семеро апостолов символизируют всех христианских апостолов, откуда бы они не были родом, из Галилеи или Иудеи[7].

Наконец, у нас два безымянных ученика, один из которых, по-видимому, и есть «любимый ученик», анонимно скрывающийся среди группы. И здесь евангелист, введя Нафанаила в группу, дает понять, что этот ученик не был одним из Двенадцати. Именно его он представил как лицо, знакомое первосвященнику (см. Ин 18, 15), и, следовательно, как уроженца Иерусалима или по крайней мере как жителя Иудеи (подобно другим выдающимся ученикам первых времен, таким как Клеопа, Иосиф Аримафейский и Мария, мать Иоанна и Марка). Комментаторы единодушно считают, что этот ученик появился именно в иоанновой традиции. Возможно, юный на момент страстей Иисуса, он прожил очень долгую жизнь, пережив почти на тридцать лет апостолов Петра, Павла и Иакова, что объясняет отсылку в Ин 21, 22–23 на слух, согласно которому он не умрет до возвращения Господа. Очевидно, что ученики этого апостола записали окончательную версию Евангелия от Иоанна.

Эти имена здесь неслучайно. Как всегда в Новом Завете, они связаны с фундаментальным вопросом легитимности: может ли традиция, стоящая за Иоанном, притязать на связь с Двенадцатью? Возможно, нет, но основатель группы работал в тесном сотрудничестве с Петром. Причина, по которой Иоанн делает всех перечисленных мужчин рыбаками (совершенно невозможное ремесло для жителей Иерусалима!). Так подтверждается сформулированная выше гипотеза, согласно которой в тексте идет речь о миссии, а не о том, чтобы заставить нас поверить, что все апостолы, галилеяне и иудеи, якобы были рыбаками.

Почему Иисус называет их «дети»?

Незнакомец на берегу обращается к рыбакам, зовя их «детьми» (παιδία). Такое обращение не присуще ни Его привычному стилю речи, ни является общепринятым при начале разговора с неизвестными рыбаками с целью узнать, есть ли у них рыба. «Дети» сообщает сцене атмосферу буколического, панибратского знакомства, еще больше выделяя сухой и разочарованный ответ рыбаков: «Нет!» Ранее в Евангелии от Иоанна Иисус уже называл их «детьми» (Ин 13, 33), используя другое греческое слово (τεκνία). Обращение интересное, поскольку в том стихе говорится о том, что Иисусу осталось недолго быть с учениками: «Дети! недолго уже быть Мне с вами; будете искать Меня». Тем не менее теперь Иисус по-настоящему вернулся: Он здесь всегда есть и будет, говорит нам евангелист. К тому же тот стих предшествовал скорому возвещению об отречении Петра (см. Ин 13, 38), и в 21 главе выразительно говорится о полном восстановлении отношений Симона Петра с Иисусом. Обращение «дети», безусловно, любящее и семейное. Великий исследователь Иоанна Ив Симоэнс комментирует так: «[Иисус], Воскресший, придя, представляется матерью!»[8] Так же он замечает, что «тот же самый термин использован в Первом послании Иоанна к «детям» общины, […] в 2, 18 обозначая всех членов собственно общины»[9]. И другие экзегеты выделяли эту связь[10].

Исходная точка изумительна, но мы предлагаем иную интерпретацию. Мы знаем, насколько Евангелие от Иоанна настаивается на сущностном единстве Отца с Сыном. Оно заключено в основополагающем утверждении: «Я и Отец — одно» (Ин 10, 30). Поместив эти слова в уста Иисуса, разве не способ, одновременно дискретный и могущественный, подчеркнуть сущностное единство Отца и Сына до такой степени, что теперь Сын может открыто говорить, как Отец? Такова фундаментальная богословская перспектива всего Евангелия от Иоанна, на которое здесь сделана аллюзия. Богословский язык, присущий речам Иисуса у Иоанна, исчезает в Ин 21: Иисус говорит простым повседневным языком. Тем не менее Он именно Сын, извечно соединенный с Отцом, о Котором Он говорит. Как помочь лучше понять эту реальность, не используя слово «дети», коль скоро Иисус так любил произносить слово «Авва, Отец», пока был среди учеников? Если рассеянный читатель думает, что Отец исчез в этой главе, то пусть еще раз произнесет это маленькое слово, чтобы заново найти его. Как в украденном письме Эдгара Алана По, Отец прячется в Сыне, но говорит его устами.

Почему сеть нужно закинуть по «правую» сторону лодки?

Иисус просит учеников закинуть сеть по «правую» сторону лодки. Зачем нужно уточнение? Если в воде есть рыбы, то они плавают вокруг всей лодки; и потом… разве Он рыбак? Что Он может знать об этом? Разные комментаторы ограничиваются наблюдением, что «правая сторона […] нечто положительное; см. Мк 16, 5; Лк 1, 11; Мф 25, 33»[11], счастливая сторона. Возможно, это утверждение верно, но нам оно кажется несколько неполным. На наш взгляд, правая сторона не может не отсылать к распятию, когда воин пронзает бок Иисуса (см. Ин 19, 34). Именно этот пробитый бок вызывает в памяти, в свою очередь, начало 47 главы Книги пророка Иезекииля: «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока [τοῦ δεξιοῦ] храма» (Иез 47, 1). Именно от креста происходит удивительное плодородие Христово. Все комментаторы подчеркивают, что для Иоанна час креста уже был пространством славы Христа. Можно также вспомнить об отсылке к пророчеству Захарии: «Воззрят на Него, Которого пронзили» (Зах 12, 10).

Мы отдаем предпочтение Иезекиилю, так как считаем, что обилие рыб количеством 153 также отсылает к этой явно эсхатологической главе: к откровению о реках благодати, изливающихся из храма. Иисус — истинный Храм, из которого течет преизобильная благодать Отца. Но читатель сможет это понять лишь по прочтении в нашей статье параграфа о значении числа 153.

Почему Симон одевается, прежде чем броситься в воду?

И вот деталь, которая всегда очень веселит детей и вызывает у них безудержный смех! Ведь так необычно одеться перед нырянием в воду. Символизм одежды в Новом Завете — и в междузаветном иудаизме — очевиден: это символ нового одеяния крещеного и того, кто может предстать перед Богом с праведным сердцем. Как юноша, предавая Иисуса, убегает голый в начале страстей Христовых в Евангелии от Марка (см. Мк 14, 52), так спасенный крещеный, победитель, «облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни» (Откр 3, 5).

Тем не менее поступок Петра можно интерпретировать конкретно. Именно это предлагает другой библеист: «[Петр] препоясывает тело рабочей рубахой, чтобы она не мешала ему плыть»[12]. И мудро добавляет, что эта «повествовательная деталь подготавливает образ, который соответствует ему в стихе 18, когда Иисус возвещает Петру: «”Другой препояшет тебя”: самостоятельный поступок ученика много позже отразится в вынужденном бездействии»[13]. Маловероятно, что Петр был абсолютно наг, потому что просто рыбачил с друзьями. Как бы то ни было, очевидно, что «факт облачения в одежду символизирует его почтение к Господу»[14]. И снова гений автора проявляется в предложенном символическом прочтении: благодаря ему главный смысл прочитанного совершенно понятен. Петр либо препоясывает одежду вокруг тела, чтобы было легче плыть, либо надевает ее, чтобы не предстать нагим перед Господом (если согласиться с гипотезой, что он был полностью наг).

Но этот факт символизирует и верующего, обязанного предстать перед Господом в облачении, в сопровождении своих дел, как приглашенные на брачный пир в притче Евангелия от Матфея 22. Эта тема широко развивается в иоанновской традиции, в Откровении: «И дано было ей [=невесте Агнца] облечься в виссон чистый и светлый» (Откр 19, 8). Если Петр в определенном смысле символизирует всю Церковь, обобщая — каждого верующего, то, естественно, он облачен в свои одеяния. В минуту, когда он предавал Иисуса, он как бы сбросил с себя одежду, подобно юноше из Евангелия от Марка; значит, его узнавание Иисуса и решение плыть к Нему равноценны обретению заново одеяний и собственного достоинства. Мы освещены пасхальным светом и именно поэтому — эсхатологическим светом, в котором верующий получает «венец славы и почетное одеяние в вечном свете»[15].

Почему Иоанн говорит нам, что рыб было именно 153?

Все задают этот вопрос. Число слишком точное, чтобы быть случайным. Треугольное число 153, основание которого 17, согласно святому Августину, представляет двойную сумму: десять плюс семь в еще более совершенной форме[16]. И все? Безусловно, в любом случае благоразумно утверждать, что «число 153 остается загадкой»[17]. Однако в русле Джона Эмертона мы предлагаем более точное, по нашему мнению, прочтение текста[18]. Автор привлекает внимание читателя к рыбам, обозначая их двумя терминами[19], и приглашает читателя догадаться. В Писании не часто говорится об изобилии рыб, самый показательный отрывок, как мы уже видели, — глава 47 Книги пророка Иезекииля, где используется очень редкий термин, еврейское слово «рыба» в женском роде (הַ ּ גָ ד ַ ה) для описания изобилия, сумма числовых значений букв которого соответствует числу 17[20]. «Рыбы будет весьма много», — читаем в Книге пророка Иезекииля 47, 9. Но параллель на этом не заканчивается. Видение завершается описанием рыбаков с сетями, соединяющими два берега Мертвого моря, — от еврейского берега, Ен-Гадди, до моавитского и языческого, Ен-Эглаим: «И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Ен-Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и как в большом море» (Иез 47, 10). Итак, у Гадди числовое значение 17, у Эглаима — 153. И какую же тайну провозглашали христиане I века, например, в Послании к Ефесянам, если не весть о том, что в сети Единой Церкви едины евреи и язычники? «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф 2, 14). Было бы непросто найти более действенный способ описать единство Церкви, не обратившись к этим словам, а значит — к этому числу.

Автор обращает наше внимание на «больших рыб» (см. Ин 21, 11). Зачем он делает акцент на столь, как кажется, поверхностных деталях? Раз число рыб настолько важно, к чему уточнять их размер? Ну что еще можно тут добавить? Заявить о богатстве и избытке? Возможно, автор хочет показать, что между людьми нет различий. Как Лука в притче о сеятеле (см. Лк 8, 8), предчувствуя опасность закрепления трех категорий христиан, вырвал три вида проростков семени (30, 60, 100), так и Иоанн не хочет, чтобы читатель задавал вопрос, малая ли он или большая рыба. Крещеный ценен столь же, сколько и другой крещеный, любые гностические построения отрицаются этой, столь, по видимости, незначительной чертой. Нет шкалы ценности членов Церкви, любая рыбка «большая» в глазах считающего, в очах Господа, и только она.

Почему Иисус попросил рыбы, хотя на огне «уже» готовилась рыба?

Этот вопрос не веселит детей, а вводит в недоумение. Они не понимают, недоумевают: зачем Иисус просит о том, что у Него уже есть? Конечно, хлеб напоминает о рассказе Иоанна о том, как Иисус умножил хлебы и рыбу: «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел» (Ин 6, 11). Отсылка на Евхаристию очевидна, вряд ли Иисус что-то вкусил из этого[21]. Его роль — благословлять и раздавать; отдавать Себя. И этот момент отнюдь не вторичен.

Иоанн подчеркивает верховную власть Иисуса и Его распоряжение любыми рыбами. Он не ставит на второй план труд миссионеров и отнюдь не пренебрегает ими. Так настаивая на свободе Христа и на безвозмездности труда апостолов, автор дает понять, что те не должны считать себя незаменимыми и превращаться в эгоцентриков. Христос рассчитывает на них, но всегда может напрямую обратиться ко всем рыбам. Не Он ли сказал, опять-таки загадочно: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести» (Ин 10, 16)?

Апостолам следует работать ревностно и стойко, но помня, что не только их усилиями Христос достигает рыб. Сеть, собирающая всех рыб, — образ Церкви, «вселенское таинство спасения» (Lumen gentium, 48b) и «орудие для спасения всего человечества» (Dominus Iesus, 22), — Церковь, некогда доверенная галилейским рыбакам, сегодня вверена всем апостолам, будь они галилеяне, иудеи или из Тарса: «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Мк 1, 17). Нет миссии выше. Но огонь уже зажжен, поддерживается, мощный призыв быть смиренными, как апостолы, напоминание о высшей свободе Христа. Господь творения уловит любую рыбу, когда Ему угодно.

Заключение

Глава 21 Евангелия от Иоанна — скорее всего, добавленная позже к основному тексту Евангелия, а может, и нет, — чудесный пример творческой верности посланию иоанновой общины и в целом духу Воскресшего Христа. В ней Христос больше не развивает пространные богословские беседы, утверждая единосущность Отцу (как в Ин 13–17), но вновь предстает спутником, знакомым по Галилее, где Он кормил Своих учеников (и не только Двенадцать) и где решил Симона наречь Петром-Кифой, чтобы пасти паству после Него: не вместо Него, потому что Он всегда рядом, а от Его имени. Видимый знак общения между христианами, настолько разными. Иоаннова община одновременно подтверждает легитимность собственного предания, своего основателя и его наставлений, его искреннее и абсолютное уважение к первенству роли Петра.

Автор излагает свое послание простым языком, с помощью понятных сцен, сея загадочные аннотации. Невозможно и нельзя интерпретировать текст вопреки его главному смыслу. Только глубочайшее герменевтическое заблуждение ведет к «открытию» в этом тексте гностических либо эзотерических посланий, к «откровению» о сокровенной тайне, противоречащей основному смыслу. Удивительно, что в ходе истории христианские толкователи соревновались, воображая себе буквальное либо богословское понимание этих деталей, и приходили время от времени к странным умозаключениям, при этом никогда не покрывая завесой истинный смысл написанного. Нет, речь идет просто об испытании проницательности читателей, дабы в Церкви размышляли о столь загадочных деталях и понимали, что все они просто еще больше выделяют совершенно очевидное послание.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Cfr J. Zumstein, Il Vangelo secondo Giovanni. Volume 2 (13, 1–21, 25), Torino, Claudiana, 2017, 960–962. Автор, как и большинство комментаторов, приходит к выводу: «Глава 21 была дописана последователями иоаннической школы к уже сложившемуся Евангелию» (там же, 962).

[2] Cfr Y. Simoens, Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione, Bologna, EDB, 1997. Автор утверждает: «Явные реминисценции с 1 по 6 главу, что касается первой части Евангелия, и с 13 по 18 главу, что касается второй части, демонстрируют, что Ин 21 — один из главных фрагментов четвертого Евангелия как законченного единого сочинения» (там же, 822).

[3] Cfr J. Zumstein, Il Vangelo secondo Giovanni…, cit., 971.

[4] Cfr ivi, 970.

[5] Ivi, примечание 30.

[6] Ivi, 961.

[7] Cfr M.-E. Boismard — A. Lamouille, L’évangile de Jean, Paris, Cerf, 1972. Авторы замечают: «Количество учеников семь, и слово “ученик” встречается семь раз (21, 1.2.4.7.8.12.14)» (ivi, 478).

[8] Cfr Y. Simoens, Secondo Giovanni…, cit., 826. Автор добавляет: «Связь Иисуса с учениками тем самым кажется более тесной. Они рождаются из Его воскресения!» (ivi).

[9] Ivi.

[10] «Концептуальность Ин 21 близка к I Ин; оба сочинения принадлежат к продвинутому этапу истории иоаннической общины» (J. Zumstein, Il Vangelo secondo Giovanni…, cit., 969, примечание 24).

[11] Cfr J. Zumstein, Il Vangelo secondo Giovanni…, cit., 969, примечание 25.

[12] Cfr X. Léon-Dufour, Lettura dell’evangelo secondo Giovanni, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2007, 1218.

[13] Ivi.

[14] Cfr J. Zumstein, Il Vangelo secondo Giovanni…, cit., 970.

[15] Cfr A. Dupont-Sommer (ed.), La Bible. Écrits intertestamentaires. Règle de la communauté, Paris, Gallimard, 1987, 18.

[16] Cfr M.-E. Boismard — A. Lamouille, L’évangile de Jean, cit., 485. Поэтому речь идет о «треугольном числе, представляющем одновременно и сумму, и множество» (там же).

[17] J. Zumstein, Il Vangelo secondo Giovanni…, cit., 971. Автор добавляет, что это число «по всей вероятности обозначает изобилие и тем самым универсальность христианской церкви» (там же).

[18] Cfr M. Rastoin, Encore une fois les 153 poissons (Jn 21,11), in Biblica 90 (2009) 84–92; J. A. Emerton, The Hundred and Fifty-Three Fishes in John 21, in Journal of Theological Studies 9 (1958) 86–89.

[19] В стихах 6; 8; 11 ἰχθύς (как и в Лк 5) и ὀψάριον в стихах 9; 10; 13 (термин, использованный в Ин 6, 11).

[20] Согласно принципу гематрии, каждая буква имеет числовое значение в соответствии с местом в алфавите (a=1, b=2 и т. д.).

[21] «Тогда понятно, что пища, предложенная Иисусом, приготовлена Им заранее для учеников и одновременно оказывается тем же, что они приносят Ему»; [Воскресший Иисус], истощая Себя, оказался бы логическим и символическим противоречием» Y. Simoens, Secondo Giovanni…, cit., 830).

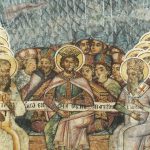

Изображение: Рафаэль Санти, «Чудесный улов»